2013年09月01日

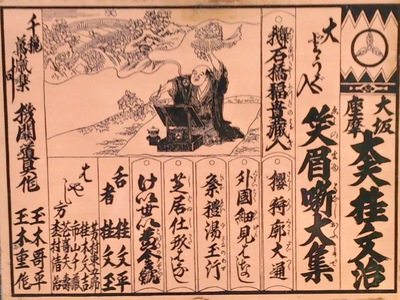

上方落語寄席発祥の地

中輿の祖 初代 桂 文治

初代桂文治は、寛政年間(一七八九~一八〇〇年)、坐摩神社境内に大阪でははじめて寄席を建て抜群の話芸で名人と称され、上方落語繁栄の基礎を築いた。

それまで大道芸に近い芸能だった落語を室内の高座で演ずる現在につながる興行形式にあらためたのであるために文治は、上方落語の中興と仰がれている。

文治の名称は、三代目以降が江戸に移ったが七代目文治の名が一旦大阪に戻り、初代文治を祖とする桂派の流れは大阪と江戸の両地で大きな勢力となって、東西落語界の興隆を支えて今日に至っている。

大阪芸能懇話会 肥田晧三

昭和に入り 戦災等によって落語は定席を失いましたが、平成十八年九月「天満天神繁昌亭」が復活しました。

ここに感謝と継承の思いを込め、初代桂文治の業績を顕彰し原点の証として「上方落語寄席発祥の地」の日を建立します。

上方落語協会 桂三枝

碑文の前半は上方芸能研究家で元関西大教授の肥田晧三氏、後半は建立当時桂三枝だった六代目文枝さんによるものです。

碑文をそのまま写しました。そこに私が、勝手に読点・句読点をふりました。

さらに昨日と今日は、彦八まつりが上方落語発祥の地とされる生國魂神社で行われています。

大きな地図で見る

Posted by nao道 at 15:15│Comments(0)

│古今芸能・文学

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン